九州国立博物館で開催中の特別展「法然と極楽浄土」。令和6年(2024)に浄土宗開宗850年を迎えることを機に、法然による浄土宗の立教開宗から、弟子たちによる諸派の創設と教義の確立、徳川将軍家の帰依によって大きく発展を遂げるまでの、浄土宗850年におよぶ歴史を、全国の浄土宗諸寺院等が所蔵する国宝、重要文化財を含む貴重な名宝によってたどります。

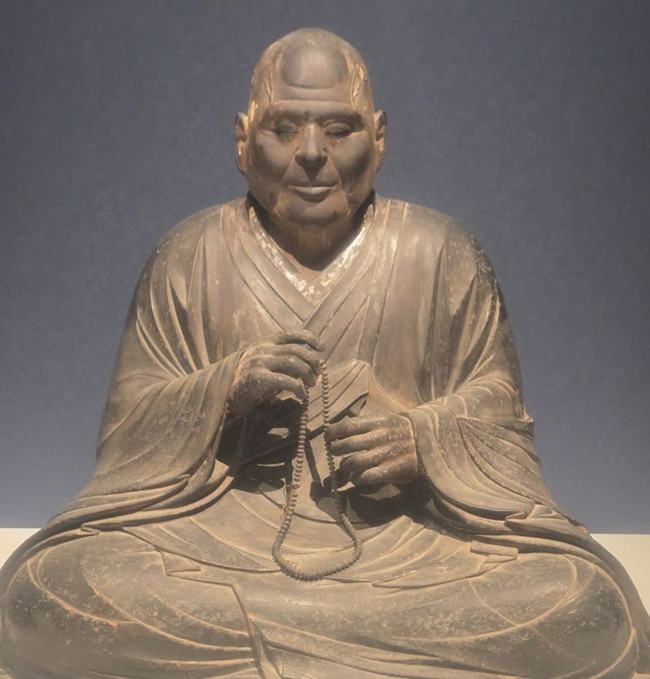

浄土宗と深いつながりを持つ九州にもスポットを当てており、そのカギとなるのが、筑前国香月(現在の北九州市八幡西区)出身の聖光上人です。聖光上人は法然の直弟子で、浄土宗の第二祖。法然の命で九州へ戻り布教活動を行い、「南無阿弥陀仏」と唱える称名念仏を浄土宗の最も大事な修行(正行)として確立し、現在の浄土宗の基礎を築きました。

また宗祖・法然の没後、その教えを伝えていく門徒間でも理解が少しずつ異なっていく状況を嘆き、法然の真義(正しい教え)を後世に伝えるために記したのが「末代念仏授手印」です。この「末代念仏授手印」が、浄土宗における師資相承(師匠から弟子に教義を伝える事)に用いられることで浄土宗の教義継承に重要な役割を果たしていく事になります。

そこで今回、九州国立博物館学芸員で本展の担当である森實久美子さんに聖光上人についてお話しを伺いました。