祖母は夜道を歩くとき、決して振り返ってはいけないと口癖のように言っていました。「何かがついて来ているかもしれないからね」と。

小さい頃の私には、その意味がよくわかりませんでした。でも、祖母の表情は真剣そのもの。きっと何か理由があるのだろうと思いながらも、詳しく聞くことはありませんでした。

しかし、中学生になったある日、私は祖母にその理由を尋ねました。「おばあちゃん、どうして振り返っちゃだめなの?」

すると祖母は少し困ったような顔をして、「それは… 私がお母さんから聞いた話なんだよ」と語り始めました。

祖母から聞いた、不思議な実話怪談をお届けします。

使いを立てて

小学一年生の夏、町内のおばあさんが亡くなったという知らせが回覧板でまわってきた。

当時は通夜は家で行うことが多く、このおばあさんもそうだった。

祖母と母は夜までその手伝いに行っていた。

「人がなくなるといろいろたいへんなんだね」

遅くに帰って来た祖母に話しかけた。

「役場や親類、知人や会社…あちこちに連絡しないといけないからね。今は電話や町内会があるからずいぶん楽になったけど」

「むかしはどうだったの?」

「昔は使いを立ててあちこちに知らせてもらったそうだよ。私がおばあさんから聞いた話では」

「ふーん。どんな話?」

「ちょっと怖い話だけど…大丈夫?」

「まってました!」

「そう言うと思った」

便り告けは必ず二人で

……………………………………………

ある夏のはじめ、山深い村で一人の老爺が亡くなった。

残された老婆は村の若いもんに息子夫婦が住む海辺の村まで知らせに行ってもらうことにした。

頼まれたのは吾作と文吉の若者二人。

「お前さんたちゃ『便り告け(たよりづけ。死亡したことを知らせること)』は初めてじゃろうが、早う知らせんといかんのでよろしゅう頼む」

「おらっちに任せとけや。なあ文吉」

「おうとも! すっ飛んで行ってやるわ」

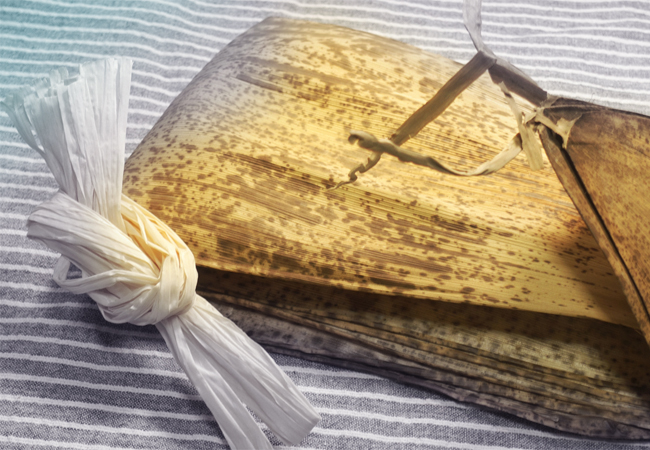

下駄をそこにあった草鞋(わらじ)に履き替え今にも飛び出そうとする背中に向かって老婆が言った。

「便り告けは必ず二人で行かにゃあならん。それだきゃあ気ぃつけてな」

海辺の村は二山を越えたところだったが、若い二人は山道をずんずんと進んで行った。

途中で昼飯も終え、さてと走り出したが吾作の様子がおかしい。

「う〜ん。脚が痛ぉてたまらん…すまんが少し休ませてくれ」

「しかし急がんといかんしのう…儂は先ぃ行っとるで、治まったら来いや」

「分かった。後から追いかけるわ。先い行っとくれ」

そして二人は別れた。

追って来る人影

しばらくすると脚の痛みは嘘のように消え、吾作は再び走り出した。

文吉に追いつかねばと飛ぶように走っていると後ろから妙な気配がした。

立ち止まって振り向くと、遠くから人影が追って来る。

「便り告けは必ず二人で行かにゃあならん」という老婆の言葉を思い出した。

恐ろしくなった吾作は必死に走った。

走りに走ったが気配はどんどん近づいて来る。

息も切れ、心臓は早鐘のよう…もうだめかと思ったそのとき、袖をつかまれ横に引き倒された。

吾作は意識が遠くなった。

死人の草鞋

「気がついたか。静かにしてろ」

吾作はいつの間にか朽ちかけた庵(いおり)の中にいた。

声の主は二十五、六の女だった。

「半分憑かれとる… なにか死人の着ていたものを持っとらんか?」

「いえ何も…」

「そうか。ん、その草鞋は?」

「あぁ! これは死人の家にあったもんです」

「それをこちらへ! 早く」

女は薪で手早く井桁を組み上げ、その上に草鞋を置くと火を着けた。

髪の燃えるような匂いを出しながらみるみる炭となった。

外から牡牛の鳴くような声が長く長く聞こえ、そして静かになった。

生涯消えぬ印

「これで良し。もう行け。私のことは他言無用ぞ」

吾作ははじめて女が美しいことに気が付いた。

礼を言うのもそこそこに急き立てられるように小屋を出た吾作は、峠を越えた所で待っていた文吉と一緒になった。

無事役目を果たして帰る道々、あまりに不思議な出来事に黙っておれず吾作は文吉に話してしまった。

村に戻ると老婆の家に上がり、線香を立て使いを無事終えたと伝えた。

老婆の慰労の言葉に会釈し下駄を履こうとしたとき文吉が言った。

「お前の足、そりゃ何じゃ?」

見ると吾作の足の裏に×印が浮かび上がっていた。

「あちゃ〜約束を破った罰じゃな」

「ばつだけに×か」

その印は生涯消えなかった。

助けてくれたのは

……………………………………………

話し終えると祖母はひと口お茶を飲んだ。

「しびとがついて来るなんて… こわいね」

「私のおばあちゃんが若い頃… 江戸時代には葬式の連絡は必ず二人でということになっていたらしいよ。一人だと死人がついて来るからって。祓うには着ていたものを燃やせばいいというのも昔から伝わっている方法。地域によっては異なるところもあるだろうけどね」

「たすけてくれた女の人はなにものなのかな?」

「さてねぇ… 祓い師か巫女さんか… もしかしたら人じゃなかったのかもしれないね」

(ファンファン福岡公式ライター/チョコ太郎)

……………………………………………

※本記事は、ファンファン福岡に掲載された公式ライター・チョコ太郎の『續・祖母が語った不思議な話:その漆拾(70)「ついて来る」』を基に、内容を再構成・リライトした怪談記事です。明治生まれの祖母から語り継がれた体験を題材としています。